-

岩田てつや通信 vol.4

5月1日(木)、岩田てつやの県政報告紙Vol.3を発行致しました。

昨年9月に発行したVol.3以降の7か月に至る岩田てつやの活動について、ご報告させていただいております。

-

どんどん焼き

2026年1月11日(日)

この日は、各地で行われた「どんどん焼き」に参加しました。

仁田区を皮切りに、新田区、間宮区と地域を回りました。

なお、新田区は強風の影響により12日に延期となり、間宮区では安全面に配慮し、内容や規模を調整したうえでの開催となりました。

どんどん焼きは、正月飾りや書き初めを焚き上げ、一年の無病息災や家内安全を願う、地域に根付いた行事です。

準備や運営に携わってくださった役員の皆さん、寒い中集まられた地域の皆さんに、心から感謝申し上げます。

こうした地域の催しは、決して当たり前のものではありません。

同じ地域に住む皆さんが集まり、挨拶を交わし、言葉を交わし、互いの顔を見る。

それだけでも大きな意味があります。

顔の見える関係があるからこそ、日々の安心が生まれ、いざという時に支え合う力になります。

無理や無駄をなくし、限られた誰かに負担が偏らないこと。

一人ひとりが、できる範囲で少しずつ地域のために力を貸すこと。

そして、その姿や思いを次の世代へと紡いでいくこと。

地域行事は、その大切さを静かに教えてくれます。

その時代に合った形で、無理や無駄を見直していくことも大切です。

一方で、一見すると非効率や無駄に見えても、守り続けなければならないものもあります。

人が集い、顔を合わせ、言葉を交わす。

その積み重ねこそが、地域の土台であり、失ってはいけない価値だと改めて感じました。

県議会議員として、こうした地域の営みを大切にしながら、現場の声に耳を傾け、地域の暮らしを支える取り組みを一つひとつ積み重ねていきたいと思います

#どんどん焼き#仁田区#新田区#間宮区#地域行事#地域のつながり#顔の見える関係#函南町

-

日本ボーイスカウト静岡県連盟 令和8年新年賀詞交歓会

2026年1月10日(土)

この日は、日本ボーイスカウト静岡県連盟の「令和8年 新年賀詞交歓会」に、来賓としてお招きいただき出席いたしました。

長年にわたり、青少年の健全育成に取り組んでこられた日本ボーイスカウト静岡県連盟をはじめ、指導者・関係者の皆さまのご尽力に、心より敬意を表します。

ボーイスカウト活動には、日常生活の中では得がたい経験や学びが多くあります。自然の中での体験や仲間との協働を通じて培われる力は、時代が変わっても大切にすべき価値であると感じます。

地域に根ざした人づくりは、すぐに成果が見えるものではありませんが、着実に地域の力となり、次代へと受け継がれていくものです。

県議会議員として、こうした青少年育成や地域活動が今後も安定して続いていくよう、現場の声を大切にしながら役割を果たしてまいります。

関係者の皆さま、本日は誠におめでとうございました。

#ボーイスカウト#日本ボーイスカウト静岡県連盟#新年賀詞交歓会#青少年育成#人づくり#地域活動#静岡県#県議会議員

-

間宮区 天池神社 例大祭

2026年1月9日(金)

この日は、間宮区にある天池神社の例大祭に、来賓として参列しました。

私の事務所も「函南間宮天池を守る会」の会員として、日頃から活動に関わっています。

天池は、古くから地域の田畑を潤してきた大切な池で、弁財天が祀られています。

日照りの年でも水が枯れず、地域の暮らしを支えてきた場所であり、今も間宮の皆さんの手によって守り継がれています。

例大祭は、間宮老人クラブと「函南間宮天池を守る会」の皆さんが中心となり、年に三度執り行われています。

清掃や管理、安全対策、広報活動など、日頃の地道な取り組みが、この天池の環境と信仰を支えています。

県議会議員として仕事をする中で、道路や河川の状況に目が向くようになりました。

道路や河川、施設の整備の様子には、その町や地域がどのように大切にされてきたのか、そして、そこに暮らす人たちの人柄が表れると感じます。

同じように、地域の神社や池もまた、その土地の歴史や人の思いが映し出される大切な場所です。

松やクロガネモチの大樹に囲まれ、夏には睡蓮が咲く天池は、自然と歴史、そして人の営みが重なり合う、間宮区の大切な財産です。

地域の皆さんと同じ立場で関わりながら、こうした場所や行事が次の世代へと引き継がれていくよう、これからも現場を大切にしてまいります。

#間宮区#天池#天池神社#例大祭#天池を守る会#地域の力#函南町

-

沼津市立病院視察

2026年1月8日(木)

この日は、同期の長泉町選出・加藤祐喜県議のお声がけにより、沼津市立病院を視察しました。

当日は、伊藤浩嗣院長自ら、地域医療を取り巻く現状や病院経営の課題について説明をいただき、あわせて施設見学も行いました。

視察を通じて強く感じたのは、地域医療が、医師や看護師をはじめとする医療従事者の献身的な努力によって、かろうじて支えられているという現実です。

その一方で、診療報酬をはじめとする制度面は、物価や人件費の上昇といった現場の変化に十分に対応できておらず、医療機関の経営環境は年々厳しさを増しています。

特に地方においては、医師・看護師等の確保と定着が、待ったなしの課題となっています。

近年の制度のあり方の中で、診療内容や経営形態によっては比較的経営が成り立ちやすい分野がある一方、救急医療や入院医療など、多くの人手と体制を必要とする分野に負担が集中する構造が生まれています。

特に、外来中心で比較的経営が成り立ちやすい診療分野と、救急・入院を担う分野との間で、負担と収益のバランスに大きな差が生じています。

そのしわ寄せが、公的医療機関の疲弊という形で表れていると感じています。

私は県議としてだけでなく、仕事柄、交通事故に関わる中で、沼津市立病院には何度もお世話になってきました。

また、家族や親戚・友人が医療を受けた経験もあり、この病院がこの地域にとって、どれほど重要な役割を果たしているかを実感しています。

もし、こうした地域の中核を担う市立病院が立ち行かなくなれば、救急医療や入院医療の受け皿が失われ、地域に医療難民が発生しかねません。

これは決して大げさな話ではなく、全国各地で現実に起き始めている課題です。

こうした中で、県として果たすべき重要な役割の一つが、医療人材の確保・定着に向けた支援です。

静岡県では、医師・看護師等を目指す方への奨学金制度をはじめ、地域医療を担う人材を支える仕組みを整えてきましたが、今後はさらに現場の実態に即した「厚みのある支援」へと進化させていく必要があると感じています。

同時に、地方議員の重要な仕事は、現場で起きている事実を、制度設計を担う国へ正確に届けることだと考えています。

まずは東部地域の同期や先輩議員に働きかけ、本日と同様の病院見学や意見交換の機会を企画し、現場認識を共有していきたいと考えています。

医療は、いざという時に「そこにあって当たり前」でなければなりません。

その当たり前を守るため、現場の声を丁寧に受け止め、県としての役割を果たしながら、国へとつなぐ取り組みを粘り強く進めてまいります。

#沼津市立病院#地域医療#医療従事者#医療人材確保#診療報酬#医療難民#公的医療#静岡県議会#現地視察#東部から動く

-

護國神社崇敬奉賛会・初詣祭

2026年1月8日(木)

この日は、静岡県護國神社にて執り行われた初詣祭に参列いたしました。

新しい年の始まりにあたり、英霊の御霊に哀悼と感謝の誠を捧げ、国の平安と地域の安寧を祈念する厳かな時間となりました。

護國神社は、先人の尊い犠牲の上に今の平和があることを、改めて心に刻む大切な場所です。

式典を通じて、平和の尊さと、それを次の世代へ確実に引き継いでいく責任の重さを強く感じました。

本年も、地域に根ざした政治の役割を果たしながら、静岡の未来のために一歩一歩取り組んでまいります。

関係者の皆さまに、心より敬意と感謝を申し上げます。

-

間宮区老人クラブ新年会

2026年1月7日

この日は、間宮区老人会の新年会に、来賓としてお招きいただきました。

会の最後には尺八と民謡が披露され、仲間と顔を合わせ、笑顔で語り合う姿がとても印象的でした。90歳を超える方も多く参加されており、こうした集いが皆さんの元気の源になっていることを実感しました。

長年にわたり間宮区を支えてこられた皆さまに、改めて敬意と感謝を申し上げます。

県議会議員として、皆さまが安心して集い、暮らし続けられる地域づくりに取り組んでまいります。

本年が、穏やかで実り多い一年となりますことを願っております。

#間宮区#老人会#新年会#来賓#尺八#民謡#笑顔#元気の源#地域の力#静岡県議会議員#岩田徹也

-

あけましておめでとうございます

令和八年は丙午(ひのえうま)の年です。

丙午は60年に一度巡ってくる干支で、前回は昭和41年(1966年)でした。大きな節目となる年だからこそ、勢いに任せるのではなく、足元を確かめながら一歩一歩着実に歩んでいきたいと思います。

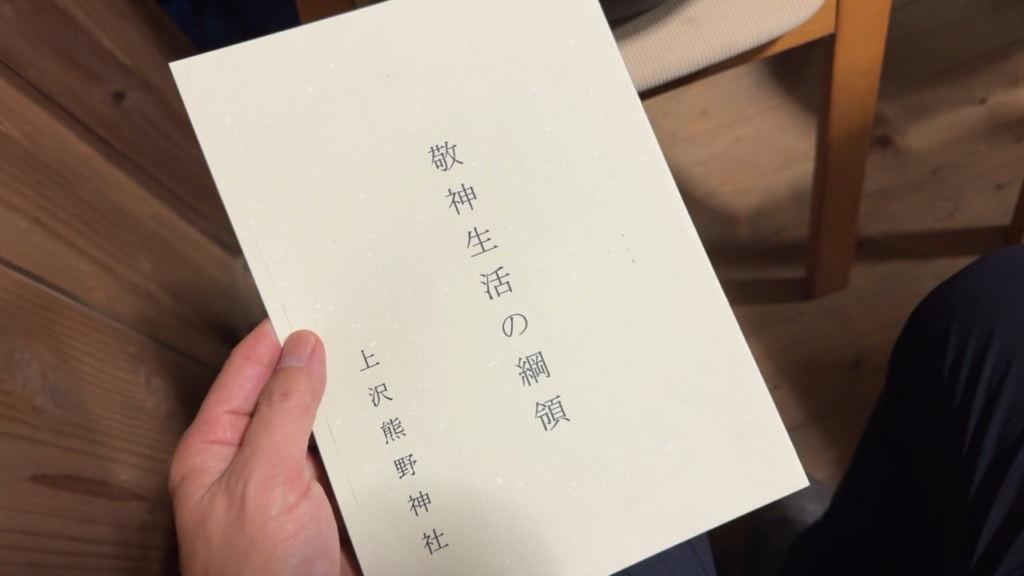

仕事始めは、0時より函南町上沢区の熊野神社にて執り行われた元旦祭に、来賓としてお招きいただきました。新年の幕開けを、地域の歴史と信仰が息づく場で迎えられたことに、身の引き締まる思いでした。

午前中は、仁田区の初姫神社にて初顔合わせの場にお招きいただき、新年のご挨拶をさせていただきました。続いて、大土肥区においても初顔合わせにお招きいただきましたが、間宮区での行事の時間が重なっていたため、ご挨拶のみで失礼いたしました。

その後、間宮区の神明神社では歳旦祭に来賓としてお招きいただきました。歳旦祭に先立ち、間宮しゃぎり保存会の皆さまによるしゃぎりの演奏が披露され、厳かな雰囲気の中で新年を迎えるひとときとなりました。私もご挨拶の機会をいただき、地域の皆さまへの感謝と新年への思いをお伝えさせていただきました。

それぞれの地域で大切に受け継がれてきた行事や、人と人とのつながりに触れ、改めて地域に根ざした活動の大切さを感じる一日となりました。

本年も、声なき声に耳を傾けながら、現場に立ち、丁寧に積み重ねてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆さまにとって、健やかで実り多い一年となることを、心から願っております。

#新年のご挨拶#丙午#60年ぶり#仕事始め#元旦祭#生誕祭#熊野神社#神明神社#函南町#地域とともに#声なき声に耳を傾けて

-

初日の出見学会上準備

2025年12月31日(水)

この日は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟函南第一団の皆さんと、初日の出会場の整備を行いました。

明日は、函南第一団・第二団のスカウトたちが、この場所でご来光を迎えます。

新しい年の始まりを、仲間とともに自然の中で迎える、貴重で大切な時間になることと思います。

地域のために、目立つことなく準備を重ねるボーイスカウトの皆さんの姿に、改めて学ばされました。

これが、私にとって今年最後の仕事となりました。

本年も、多くの皆さまに支えられ、地域の現場に立ちながら、一つひとつの課題に向き合う一年を過ごすことができました。

日々寄せていただく声やご協力が、私自身の原動力となっております。

改めて、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

来る年が、皆さまにとって穏やかで実りある一年となりますことを願い、年末のご挨拶といたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。

#ボーイスカウト#函南町#初日の出#ご来光#地域活動#年末#感謝

-

丹那区名賀 道路整備

2025年12月28日(日)

この日は、丹那区名賀にお住まいの皆さんが、毎年年末に取り組まれている草刈りと樹木の剪定に参加しました。

県河川・柿沢川上流にある砂防堰堤へ続く道路については、今年はこの日までに一部の皆さんが草刈りを終えてくださっていたため、丹那盆地外周道路沿いの花壇や道路脇を中心に、草刈りと樹木の剪定を実施しました。

地域の安全や景観は、行政の取り組みだけでなく、日頃から地域を支えてくださっている皆さん一人ひとりの地道な行動によって守られています。

現場に立ち、改めて地域とのつながりの大切さを実感した一日でした。

#丹那区#名賀#草刈り#樹木剪定#地域活動#ボランティア#柿沢川#砂防堰堤#地域とのつながり

-

師走大祓

2025年12月25日(木)

この日は、師走大祓に二ヶ所の神社で参加させていただきました。

一ヶ所目は、函南町間宮にある神明神社。

来賓としてお招きいただき、厳かな雰囲気の中で大祓に参列しました。

神事の後、宮司より師走大祓の由来と意味について、丁寧なお話を伺い、改めてこの神事の大切さを感じました。

その上で、一年の締めくくりにあたり、こうして心を整える時間を持てることは、日々の暮らしを支えてくれている地域や人への感謝を、改めて考える機会でもあると感じていること、そして来る年が、地域にとって穏やかで実りある一年となることを願い、ご挨拶をさせていただきました。

その後、畑毛にある白山神社にもお伺いしました。

こちらは飛び込みでの参加となりましたが、突然にもかかわらず、大祓から直会までご一緒させていただき、心より感謝しております。

直会では、地域の皆さまとゆっくり言葉を交わし、日頃感じていることや地域の声を直接伺うことができました。

一年の締めくくりとなるこの時期、忙しさの中で立ち止まり、神事を通じて心を整え、地域の声に耳を傾ける時間を持てたことに、改めてありがたさを感じています。

#師走大祓#神明神社#白山神社#直会#函南町#畑毛#地域の声#地域のつながり

-

県立高等学校の在り方を考える 田方地区地域協議会

2025年12月24日(水)

この日は、県立高等学校の在り方を検討する田方地区地域協議会に出席しました。

別公務のため途中からの参加となりましたが、これまでの議論の整理と、今後の方向性について共有を受けました。

人口減少が進む中で、田方地区の高校をどのように配置し、どのような学びを提供していくのか。

「地元を学び、地元で生きる力」と「世界を視野に入れて挑戦する力」をどう両立させていくかが、大きなテーマです。

地域産業との連携、普通科と専門学科の在り方、通学圏を踏まえた学校配置、生徒一人ひとりの選択肢の確保。

いずれも簡単な結論は出ませんが、地域の声を丁寧に積み重ね、将来に責任の持てる形を描いていく必要があります。

引き続き、現場の声を大切にしながら、県議会の立場からもしっかりと関わっていきます。

#静岡県議会#県立高校の在り方#田方地区#地域協議会#教育政策#未来の学び

-

第16回全日本ホルスタイン共進会 静岡県代表チーム 解団式・祝勝会

2025年12月24日(水)

この日は、全日本ホルスタイン共進会 静岡県代表チームの解団式および祝勝会に出席しました。

全国の大舞台で素晴らしい成績を収められた静岡代表チームの皆さん、改めて本当におめでとうございます。

そして、大会までの長い準備期間、北海道への長距離移動、大会後に静岡へ戻るまでの道のり、本当にお疲れさまでした。

私も北海道の会場に伺い、出品牛一頭一頭に、日々の飼養管理と生産者の皆さんの努力の積み重ねが、そのまま表れていることを強く感じました。

中でも、生産者の方がおっしゃった

「これはチーム静岡でつかみ獲った結果だ」

という言葉が、今も心に残っています。

今回は、田方農業高校の皆さんも静岡代表として出場されました。

皆さんの挑戦と成果は、静岡の酪農の誇りであり、次の世代へとつながる大きな希望でもあります。

県議会としても、また畜産振興議員連盟としても、鈴木利幸会長を筆頭に、これからもしっかりと静岡の酪農を応援してまいります。

静岡県にとって誇りとなる挑戦と成果に、心から敬意を表します。

#全日本ホルスタイン共進会#チーム静岡#静岡の酪農#田方農業高校#畜産振興#静岡県の誇り

-

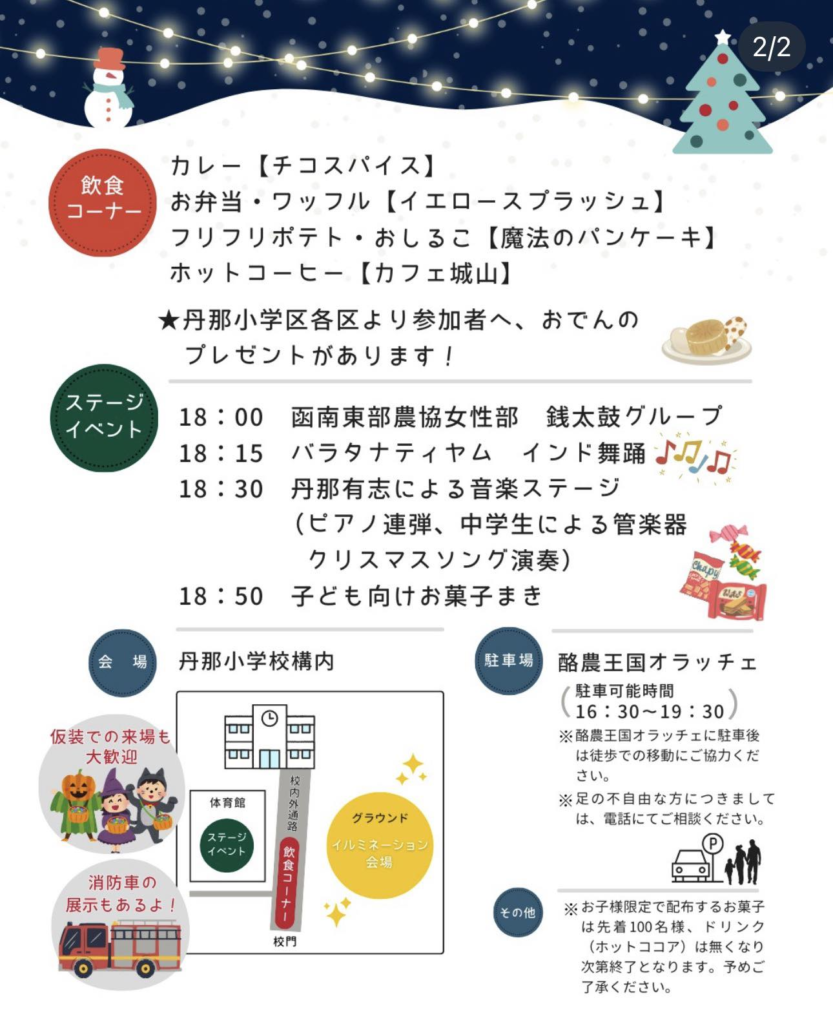

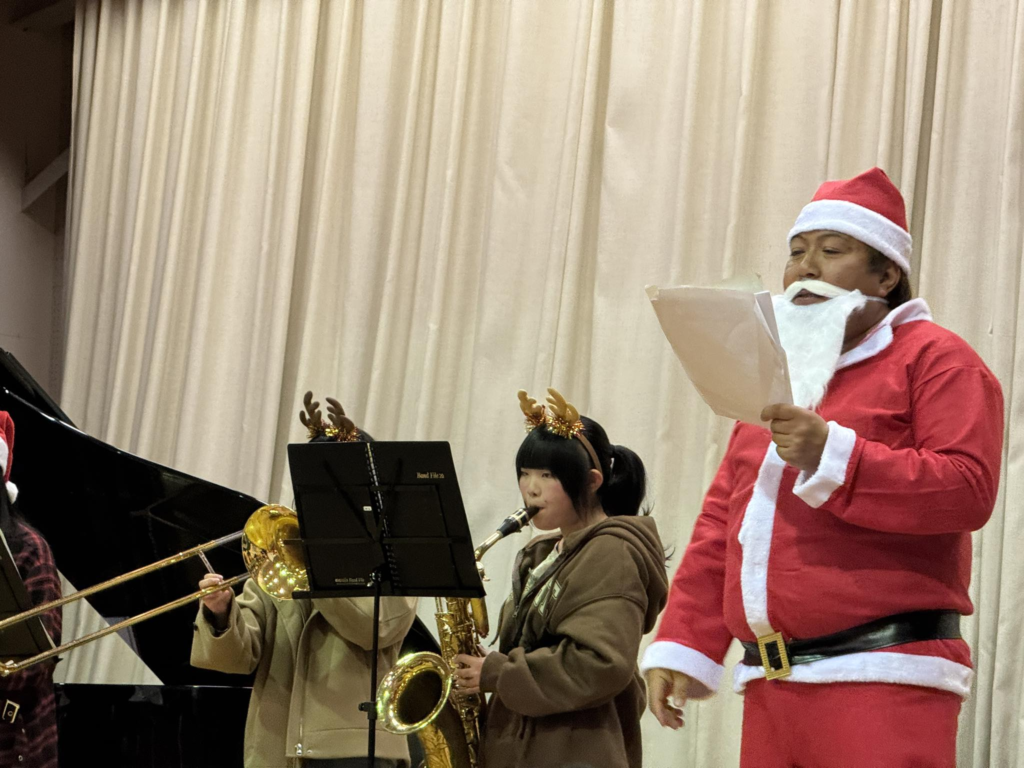

丹那小学校クリスマスイルミネーションナイト

2025年12月23日(月)

この日は、丹那小学校で開催された「クリスマスイルミネーションナイト」に伺いました。

主催者の皆さまのご配慮により、開会にあたり一言ご挨拶をさせていただきました。

会場には、子どもたちや地域の皆さんが手作りした牛乳パックランタンが並び、校内は温かな光に包まれていました。

ステージイベントや飲食コーナーも充実しており、当日は地域内外から大変多くの方が訪れ、会場は終始賑わいを見せていました。

地域コミュニティが希薄化していると言われる現代において、学校を核に、子ども・保護者・地域の大人が一緒になって場をつくるこの取組は、決して当たり前ではなく、本当に価値のあるものです。

準備から運営まで関わられた皆さまのご尽力に、心から敬意を表します。

こうした地域の自発的な取組が、子どもたちの記憶に残り、将来の地域への愛着につながっていく。

県政に携わる立場としても、現場で生まれているこのような動きを大切にし、しっかりと応援していきたいと改めて感じました。

#丹那小学校#クリスマスイルミネーションナイト#地域づくり#地域コミュニティ#学校を核に#子どもたちの笑顔#地域内外から#手づくりの力#県政からも応援

-

初姫神社師走大祓

2025年12月21日(日)

この日は、函南町仁田区に鎮座する初姫神社の「師走大祓」に参列させていただきました。

一年の締めくくりとなるこの時期に、地域の皆さんとともに神前に向き合い、日々の暮らしの中で知らず知らずのうちに積み重なった穢れや過ちを祓い清める、厳かで大切な神事です。

神事の最後には、宮司から大祓の由来や意味について、丁寧にお話をいただきました。

大祓は、古くは平安時代から続く日本の伝統的な神事であり、「罪」や「穢れ」とは、決して個人を責めるものではなく、人が生きる中で避けられない迷いや乱れを、節目ごとに見つめ直し、心身を整えて新たな一歩を踏み出すための知恵である、というお話がとても印象に残りました。

一年を振り返り、反省すべき点は反省し、感謝すべきことには感謝する。

そして、新しい年を清らかな気持ちで迎えるための大切な時間であることを、改めて感じさせていただきました。

地域の歴史と信仰が今も大切に受け継がれていることに、深い敬意を覚えます。

こうした行事を守り続けてこられた仁田区の皆さま、そして初姫神社関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

#函南町#仁田区#初姫神社#師走大祓#大祓#地域の伝統#感謝#一年の締めくくり

-

静岡県議会12月定例会閉会

2025年12月19日(金)

この日は、静岡県議会12月定例会が閉会しました。

最終日の本会議では、7つの常任委員会の委員長報告を受けたうえで、知事提出議案の採決、議員提出議案および知事追加提出議案の審議・採決、議員派遣等について審議・採決が行われ、今定例会の全日程を終えました。

今定例会では、物価高対策や県職員の賃上げを含む補正予算案など、提出された59議案すべてが可決されました。あわせて、厳しい財政状況を踏まえ、知事をはじめとする特別職の給与削減や、県議会議員のボーナス引き上げを凍結する条例案も可決されました。

具体的には、知事の給料を10%、副知事・教育長を7%削減すること、県議会議員の期末手当(ボーナス)を従来水準に据え置き、今後の引き上げを凍結することが決まり、補正予算額は当初案から400万円減額されています。

一方で、県議会議員の報酬そのものの削減については意見が分かれ、今回は見送られました。報酬や手当の扱いは、単なる印象論ではなく、県財政全体の見直しや財源確保の具体策と切り離さず、丁寧に議論すべき課題だと受け止めています。

今回の補正予算には、県職員の賃上げに伴う人件費の増額、国の物価高対策に連動した支援、介護・保育現場への支援、クマ被害対策などが盛り込まれました。その一方で、来年度予算に向けては約526億円の財源不足が見込まれており、今後の予算編成では、事業の優先順位や見直しがより厳しく問われます。

県民生活を守る施策を着実に進めながら、将来に責任を持てる財政運営をどう実現するのか。議会としても、数字と現実から目を背けず、実質的な議論を積み重ねていきます。

#静岡県議会#12月定例会#本会議#補正予算#財政運営#県民生活

-

令和8年度当初予算編成 知事申し入れ

2025年12月17日(水)

この日は、令和8年度当初予算編成に向け、会派として知事に対し正式な申し入れを行いました。

今回の要望書は、政務調査会を中心に、所属県議、自民党県連68支部、市町行政、各分野の関係団体から寄せられた政策・予算要望を、半年以上かけて聴取し、整理・集約したものです。

現場の声は多岐にわたり、その一つひとつに切実さがあります。

今年度は、県財政の厳しさを踏まえ、知事が「財政改革元年」と位置付け、歳出・歳入の見直しや政策の優先順位整理を重視する方針のもとでの予算編成となります。

そうした状況下で、多様な要望を受け止めながら全体として取りまとめていく作業は、例年以上に難しさと労力を伴うものだったと思います。

私は昨年度、政務調査会の副会長を務めました。まだまだ未熟な立場ではありましたが、限られた財源を前提に、声を単に削るのではなく、何を残し、何を次につなぐのかを考え続ける調整の重みを実感しました。

今回の申し入れは、そうした多くの議論と調整の積み重ねの上に成り立っています。

引き続き、現場の声を起点に、実効性のある政策へと結びつくよう、粘り強く取り組んでまいります。

#静岡県議会#知事申し入れ#政務調査会#財政改革元年#令和8年度当初予算#現場の声

-

静岡県議会常任委員会

2025年12月15日(月)

この日は、静岡県議会常任委員会(総務委員会)が開かれました。

総務委員会は、予算や人事、行政運営のあり方など、県政全体の基盤に関わる事項を所管する重要な委員会です。今年度は、その総務委員会で副委員長を務めています。

委員会では、多文化共生施策が理念や計画にとどまらず、地域の現場で実際にどう機能しているのか、また、二地域居住の取組を一過性の交流に終わらせず、地域の担い手確保につなげていくために県が果たすべき役割について、当局の考えを確認しました。あわせて、業務改革やデジタル化が、職員の負担軽減や県民サービスの向上に本当に結び付いているのかという点についても議論が行われました。

質問が始まった際、「通告と決まりきった答弁のやり取りではなく、緊張感と信頼をもって委員会に臨むべきだ」という委員からの意見がありました。その後の質疑では、部長自らが事前に用意された答弁書をそのまま読むのではなく、自身の言葉で答弁する場面も多く見られました。

一問一答の中で考えを示し、受け止め、応じる。

そうしたやり取りが積み重なり、形式にとどまらない、内容の濃い委員会になったと感じています。

本委員会はこの日で終了し、今後は19日の閉会日に向けて、委員長報告の取りまとめが行われます。

委員それぞれ立場や考えは違いますが、この会場に集まる皆さんの共通の目的は、県民の生活をより良いものにしていくことだと改めて感じました。

その原点を忘れず、閉会日に向けた委員長報告の取りまとめにも、真摯に臨んでまいります。

#静岡県議会#常任委員会#総務委員会#県政#委員会審議#県民生活

-

雷電神社大祓

2025年12月14日(日)

この日は、大土肥区 雷電神社にて執り行われた大祓いに参列いたしました。

このような大切な神事にお招きいただき、心より感謝申し上げます。

大祓いは、半年間のうちに知らず知らずのうちに身に積もった罪や穢れを祓い清め、心身を新たにして次の時期を迎えるための神事です。

日々の暮らしの中での迷いや疲れを一度立ち止まって見つめ直し、また前を向いて歩み出すための大切な節目であると感じます。

式典後の直会にも参加させていただき、地域の皆さまお一人お一人と直接お話をする貴重な時間をいただきました。

日頃感じておられることや、現場ならではの率直なお声を伺うことができ、改めて地域に根ざした対話の大切さを実感しました。

大土肥区の皆さまには、今年一年、河川整備をはじめとする地域課題において大変お世話になりました。

現場でのご協力や積み重ねが、地域の安全と安心につながっていることを、改めて感じています。

本日の大祓いを機に、感謝の気持ちを胸に刻み、来る一年も地域の声に丁寧に耳を傾けながら、着実に取り組んでまいります。

#大土肥区#雷電神社#大祓い#直会#地域行事#河川整備#感謝

-

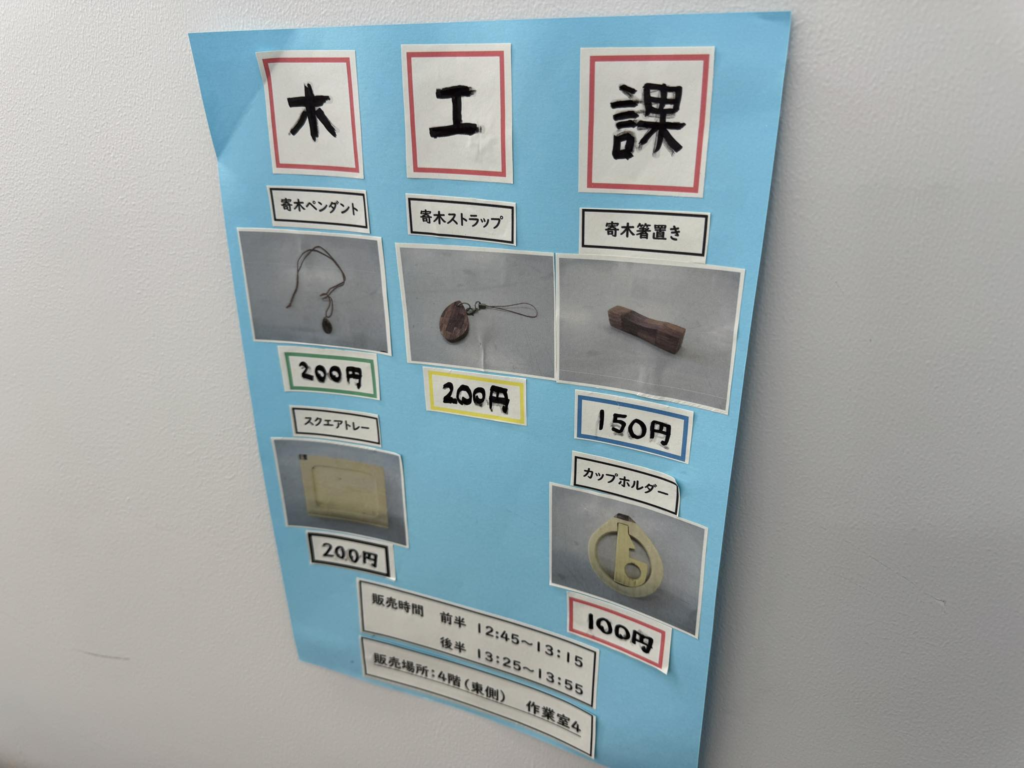

伊豆特別支援学校なぎの葉祭

2025年12月13日(土)

この日は、伊豆の国市にある静岡県立伊豆特別支援学校の学校祭「なぎの葉祭」に伺いました。

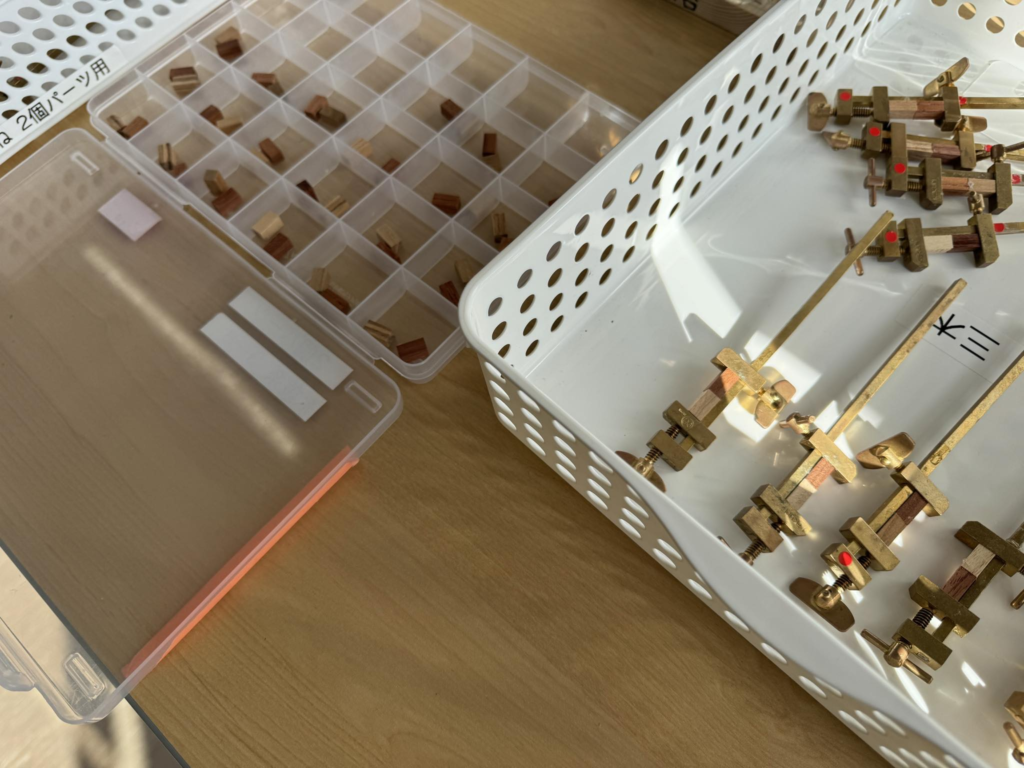

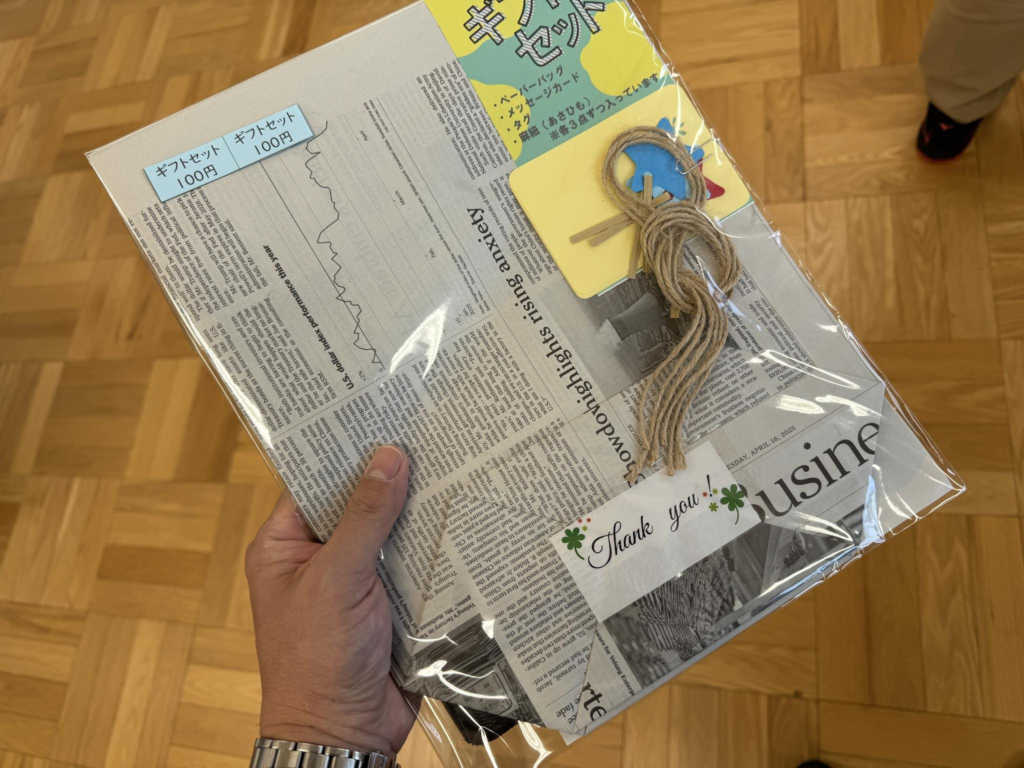

会場では、生徒の皆さんが日頃の学習や活動の成果を、展示や発表、販売などを通して丁寧に表現しており、一つひとつに大きな工夫と努力が感じられました。

実際に作品をつくる過程も披露してくれており、完成に至るまでに要する手間や苦労の大きさを、来場者が実感できる内容となっていました。

それぞれのペースや得意分野を大切にしながら取り組んできた過程が伝わってきて、心が温かくなる時間となりました。

以前、視察の際にお世話になった校長先生ともご挨拶をさせていただき、久しぶりにお話しすることができました。

また、子どもたちが作成した素敵な作品を実際に購入することができ、どれも心を込めて作られたものばかりで、気がつけば多くの作品を購入させていただきました。

販売の場では、作品づくりだけでなく、来場者への声かけや店舗への呼び込み、商品の説明、接客、会計まで、すべてを生徒の皆さん自身が担っており、実践的な学びの場となっていることが強く印象に残りました。

校舎内の廊下には、普段の学校生活や学習の取り組みが分かる展示が随所に掲示されており、日常の教育実践を大切に積み重ねている様子がよく伝わってきました。

現場で行われている工夫や視点の中には、今後の政策や、普段の議員活動に活かしていくための多くのヒントをいただいたと感じています。

先生方や支援員の皆さん、保護者の皆さまが一体となって生徒を支え、見守っている姿もとても印象的でした。

こうした日々の積み重ねが、生徒一人ひとりの自信や将来への力につながっていくのだと改めて実感しました。

なお、今回掲載する写真については、人物や本人を特定できる作品が写り込むものは控えさせていただいております。

ご理解をいただければ幸いです。

ご準備・運営に携わられたすべての皆さまに、心より敬意と感謝を申し上げます。

#伊豆特別支援学校#なぎの葉祭#特別支援教育#インクルーシブ教育#学校現場から学ぶ#現場の声#子どもたちの学び#地域で支える教育#静岡県#静岡県議会#岩田徹也

-

地震・津波対策を考える議員連盟 視察研修

2025年12月12日(金)

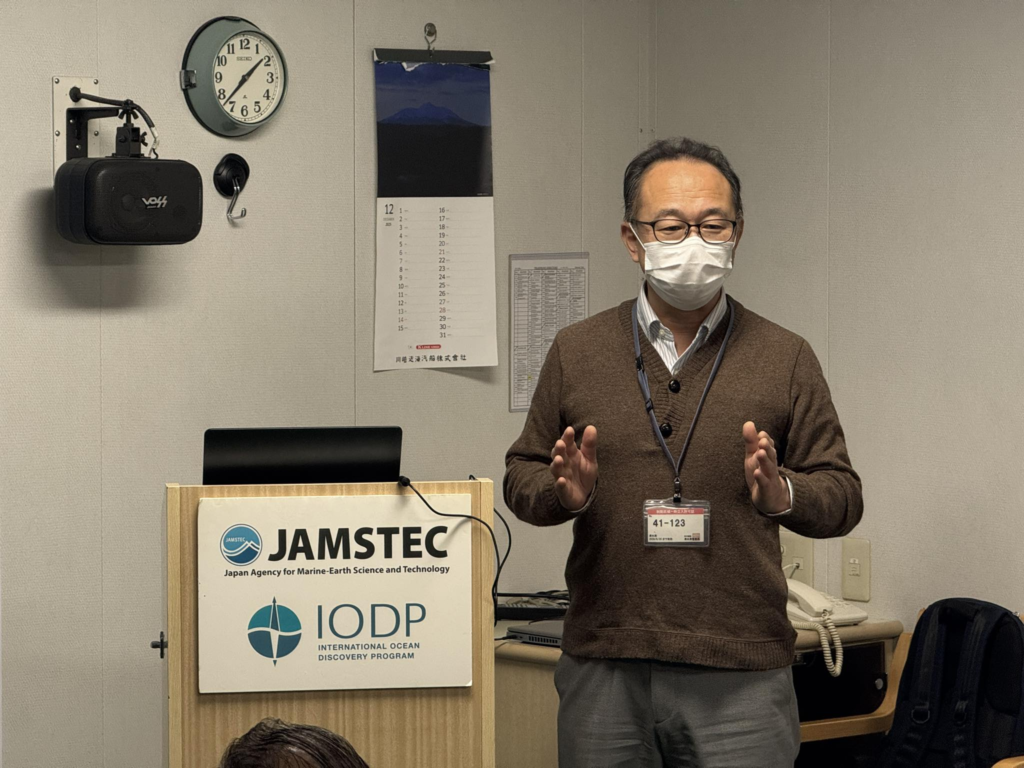

この日は、「地震・津波対策を考える議員連盟」の視察研修に参加し、清水港に停泊中の海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」を視察しました。

JAMSTECは、地震や津波などの自然災害をはじめ、地球環境、資源、生命科学など、幅広い分野を担う国の研究機関であり、「ちきゅう」はその研究を支える中核的な存在です。

「ちきゅう」は、全長約210メートル、総トン数約5万6千トンの世界最大級の研究船で、世界で唯一、海底下深部を直接掘削できる科学掘削船です。

船体は非常に背が高く、また特殊な設備を備えているため、国内でも停泊できる港は限られています。その中で、清水港が寄港地として選ばれていること自体、非常に意義深いものだと感じました。

高度な制御技術により、洋上の一点に正確に留まり続けながら掘削作業を行うことができ、南海トラフをはじめとする地震発生帯の解明や、東日本大震災後の日本海溝調査など、地震・津波研究の最前線で重要な役割を果たしてきました。

また、海底下深部における生命の存在や資源形成の研究など、国際的な研究にも広く活用されています。

今年、「ちきゅう」は就航から20年という節目を迎えました。本来であれば記念的な取り組みやイベントも検討されていたものの、実現には至らなかったと伺っています。一方で、来年は21年目を迎え、改めて清水港を舞台にしたイベント等を実施できる可能性もあるとのことでした。

そのような節目の時期に、実際に船内を視察し、研究の現場に触れることができたことは、大変貴重な経験でした。

今回の視察を通じて改めて感じたのは、巨大地震や津波といった自然災害に対し、科学的知見の積み重ねが、防災・減災対策の根幹を支えているということです。その成果を、どのように行政施策や地域の防災対策へと結び付けていくのかが、私たち議会・行政に求められている役割であると強く認識しました。

今回得た知見と実感を、今後の県政における地震・津波対策、防災・減災施策の検討にしっかりと活かしていきたいと考えています。

引き続き、現場と科学の双方に学びながら、実効性ある防災対策の推進に取り組んでまいります。

#地震津波対策#地震津波対策を考える議員連盟#視察研修#JAMSTEC#地球深部探査船ちきゅう#清水港#南海トラフ地震#防災減災#科学と防災#静岡県議会#岩田徹也